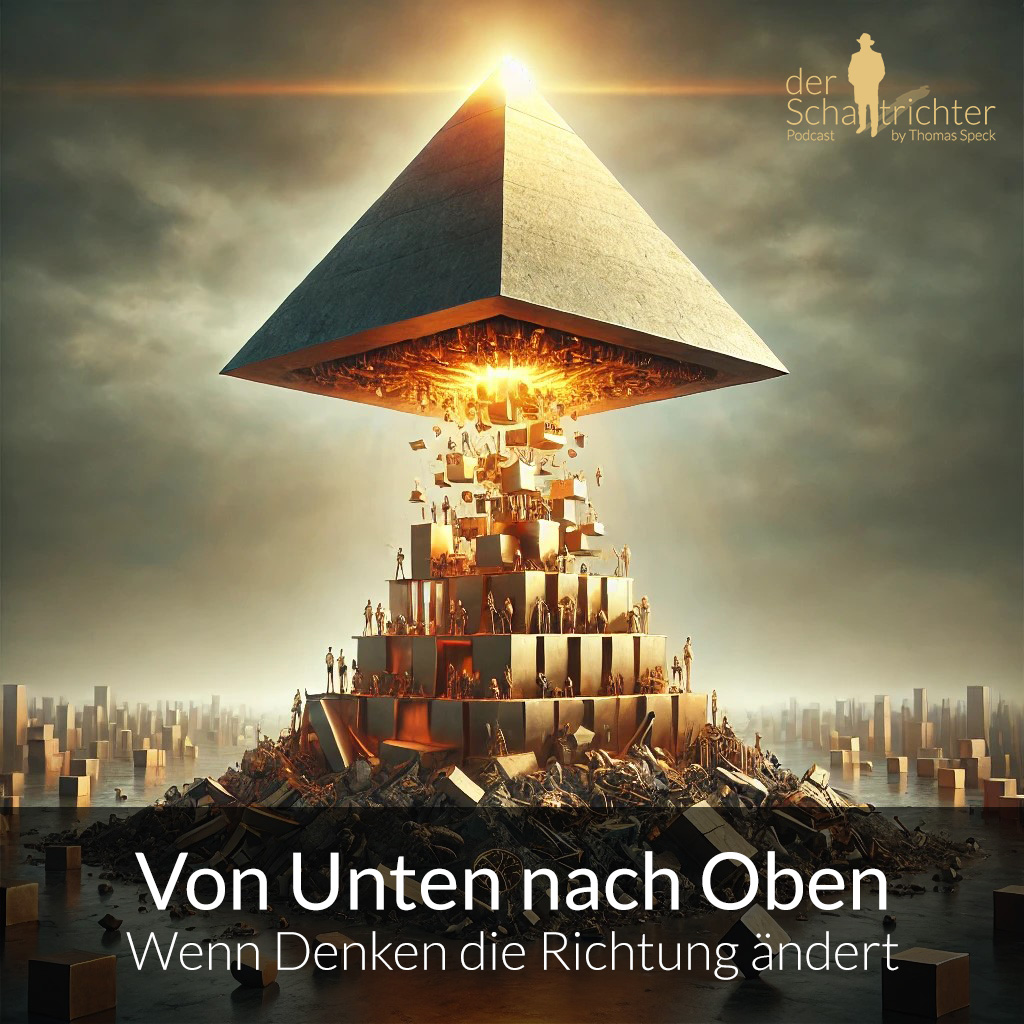

Von Unten nach Oben – Wenn das Denken die Richtung ändert

In dieser Episode geht’s ans Eingemachte: Gesellschaftskritik trifft Philosophie, und zwar nicht vom Elfenbeinturm herab, sondern aus der stickigen Realität ganz unten. Wer Entscheidungen immer nur von oben trifft, darf sich nicht wundern, wenn unten keiner mehr Luft bekommt.

Wie gut es uns doch geht!

Ich mag diesen Spruch – obwohl er im Vergleich zu anderen Ländern wohl stimmt – absolut nicht. Es geht uns nicht gut, es geht einigen von uns gut. Aber den meisten Menschen?

Wir leben in einer Welt, in der Entscheidungen nur in eine Richtung fließen: von oben nach unten, als wäre das der natürliche Lauf der Dinge. Doch hier liegt das Problem – das Denken steckt in einer Sackgasse fest, und die Luft unten wird immer stickiger.

Von Unten nach Oben – Wenn das Denken die Richtung ändert

Das klingt wie der erste Atemzug einer längst überfälligen Erkenntnis. Ein philosophisches Aufstoßen inmitten des zähen Denkens jener, die immer nur die Abluft anderer inhalieren und sich dann wundern, warum unten alles nach Abgasen stinkt. Ein erfrischender Moment der Klarheit, der im nächsten Augenblick wieder erstickt wird – weil jede Hoffnung fehlt, diesen Gedanken jemals in die Tat umzusetzen.

Das Problem liegt nicht im System an sich, sondern in der Hierarchie des Denkens. Wie soll jemand, der nie „unten“ war, jemals verstehen, was es bedeutet, dort zu leben? Die da oben, die Großmeister des Schreibtisch-Philosophierens, Menschen im unberührten Anzug und mit unantastbarem Posten, bauen die Welt nach ihrem eigenen Baukasten: Regeln, geformt aus Unkenntnis. Ein gigantisches Panoptikum des Nichtverstehens.

Zum Beispiel unsere Sozialgesetze und seine Regeln. Sie sind eine Perversion der Hilfe. Diese Regeln sind wie ein schlechter Witz auf Kosten derer, die ohnehin schon am Abgrund balancieren. Stell dir vor, jemand streckt dir die Hand entgegen, um dich aus dem Dreck zu ziehen, aber hält sie so weit entfernt, dass du dir fast den Arm ausrenken musst, nur um mit den Fingerspitzen an den kleinen Finger zu kommen. „Hilfe zur Selbsthilfe“, nennen sie das. Als ob du plötzlich zu Superman oder Wonder Woman wirst, wenn dir jemand einen gut gemeinten Ratschlag in die Hand drückt, der genau gar nichts an deiner Situation ändert. Sie werfen dir ein Buch zu, das „Rudern für Anfänger“ heißt, das Problem ist nur, dass dein Boot schon längst untergegangen ist.

Und während du klatschnass im Wasser treibst, ruft dir jemand vom Ufer zu: „Da ist auch ein Kapitel über Selbstverantwortung!“

Kurz danach trudelt noch eine zweite Broschüre hinterher: „Motivation in sieben Schritten – inklusive Trocknungsanleitung.

Du bekommst also gerade soviel Hilfe, das Du nicht endgültig ersäufst. Und selbst für dieses bisschen bist du gezwungen, weiter zu strampeln und zu beweisen, dass Du tagtäglich kurz vor dem ertrinken bist.

Ja, das ist die Hilfe, die du bekommst. „Ruder schneller!“, „Arbeite mehr“, „das musst du aushalten, es macht Dich härter“. Die Welt ist ein moralischer Schulungskurs, und du bist offensichtlich zu dumm, die Lektionen zu lernen. Dabei ist das Wasser längst in der Lunge, die Hände müde vom Winken nach Rettung. Aber anstatt dich heranzuziehen, bekommst du eine Lektion in Atemtechnik. Die Nachricht ist klar: „Wenn du nicht schwimmen kannst, dann ertrinke wenigstens mit Anstand.“

Dasselbe Bild zeigt sich bei den Arbeitsgesetzen: Diese klobigen Paragrafen, die wie Schutzwesten daherkommen, sollen dich eigentlich stützen – und fesseln dich dabei nur noch mehr. Sie sollen schützen, tun aber nichts anderes, als den Unternehmen weitere Werkzeuge in die Hand zu drücken, um den Leuten noch den letzten Atemzug aus den Lungen zu pressen. Man nennt es dann „Wettbewerbsfähigkeit“. Und in der Zwischenzeit nehmen die da oben ein Bad in Aktienkursen, während die da unten in den Schutzwesten schwitzen und schnaufen. Aber das war wohl der Plan, oder?

Denn Arbeit – so erzählt man uns seit jeher – sei das, was das Leben sinnvoll macht. „Arbeit adelt“, wie es so schön heißt, aber wenn das so ist, dann sind wir längst zu einem Volk aus Hofnarren geworden. Man erzählt uns, wir arbeiten, um zu leben. Doch in Wahrheit ist es doch längst umgekehrt: Wir leben, um zu arbeiten. Arbeit ist nicht mehr Mittel zum Zweck, sondern Zweck an sich geworden. Dein Wert? Berechnet in Stunden, die du in einem grauen Raum unter Neonröhren verbringst, mit einer Kaffeetasse in der einen und einem absurden Abgabetermin in der anderen Hand.

Wir schuften, als wäre das der wahre Sinn des Lebens – als ob die Arbeit uns das ultimative Glück verspricht, wenn wir nur genug davon leisten. Doch was gibt es wirklich am Ende dieser Hetzjagd? Eine goldene Uhr zur Rente? Ein paar mickrige Jahre, die man in Erschöpfung verbringt, weil man so lange „effizient“ war? Wo bleibt der Sinn im Leben, wenn wir unser Dasein in Excel-Tabellen und Zoom-Calls ersticken lassen? Arbeit ist längst kein Werkzeug mehr, das unser Leben verbessert – sie ist zu einem unsichtbaren Käfig geworden, den wir selbst noch dekorieren, als wären die Gitterstäbe aus Gold.

Manche hängen sogar ein Post-it mit der Aufschrift „Mein Happy Place“ daran. Direkt neben der abblätternden Motivationstapete und dem letzten Schoko-Weihnachtsmann von 2021.

Und das Lustige daran? Es wird dir als Tugend verkauft. Als ob die Arbeit das einzige sei, was uns rettet – und alles, was darüber hinausgeht, ist entweder Faulheit oder fehlender Ehrgeiz. Nein, es reicht nicht, nur zu arbeiten. Du musst lieben, was du tust. Arbeit als Lebensinhalt. Ein Konzept, das die da oben perfektioniert haben, um sicherzustellen, dass du dein Hamsterrad noch ein bisschen schneller drehst, während sie an den Hebeln der Wirtschaft sitzen und ihre Rendite „optimieren“. Sie leben, du arbeitest.

Und so definieren wir uns nur noch durch Leistung. Kein „Was hast du erlebt?“, sondern „Was hast du geschafft?“. Kein „Wer bist du?“, sondern „Was machst du beruflich?“. Unsere Identität reduziert auf die Zeit, die wir in Fabriken, Büros und vor Bildschirmen verbringen. Arbeit ist nicht mehr das Werkzeug, das uns Freiheit und Sicherheit verschaffen sollte, sondern das Konstrukt, das uns festhält und unsere Zeit stiehlt – die einzige Ressource, die wirklich zählt.

Vielleicht sollten wir uns fragen: Leben wir wirklich, um zu arbeiten? Oder arbeiten wir nur, weil uns niemand erlaubt hat, uns das Gegenteil vorzustellen?

Arbeit als Lebensinhalt – das ist die Logik, die wir übernehmen. Und so behandeln wir auch die Kindheit nicht mehr als Phase des Lernens, Entdeckens und Spielens, sondern als Vorbereitungszeit auf die Arbeitswelt. Die Schule wird zur Vorstufe der Karriereplanung, der Freizeitstress spiegelt den beruflichen Druck wider. Schon im Sandkasten vergleichen Eltern die „Leistung“ ihrer Kinder – und sie nennen es Förderung. Am Ende erziehen wir keine Kinder mehr, wir programmieren funktionierende Maschinen. Kleine Zahnräder, bereit, ins System gestöpselt zu werden.

Eltern, die sich ja so rührend um ihre Kinder kümmern – auf diese klinisch-saubere, kontrollierte Art, einer erstickender Fürsorge, ohne zu hinterfragen, wie viel davon eigentlich gut ist. Sie schnüren dir die Freiheit ab und nennen es Erziehung. „Das ist zu deinem Besten!“ schreit der erstickte Optimismus. Sie wollen ihre Nachkommenschaft so sicher panzern, dass kein Hauch von Risiko eindringen kann. Dabei vergessen sie, dass der beste Schutz vor der Welt nicht die Isolation, sondern das Leben selbst ist. Sie produzieren Kinder, die emotional in viel zu kleinen Schuhen durchs Leben stolpern – immer den Fuß in einer Hierarchie, die nie für sie gedacht war. Sie erziehen nicht Kinder, sondern zukünftige Arbeitskräfte – „kleine Projekte“, die genau so auf Leistung und Effizienz getrimmt werden, wie alles andere im System.

Warum?

Weil wir nichts anderes gelernt haben. Weil wir die „von oben nach unten“-Denke wie einen erbärmlichen Erziehungsratgeber aus den Siebzigern verinnerlicht haben. In dieser Logik sind Kinder keine freien Individuen, sondern potenzielle Lebensläufe. Sie sollen funktionieren, nicht fühlen. Wir zwingen sie in dieselben Normen, in die man uns selbst gezwungen hat, und merken dabei nicht, dass der Kragen, den wir unseren Kindern umlegen, derselbe ist, an dem wir selbst schon lange würgen. So wie die Arbeitswelt uns zu effizienten Zahnrädern im System macht, tun wir dasselbe mit unseren Kindern – wir formen sie zu perfekt geölten Maschinen, bereit für die nächste Generation im Hamsterrad.

Und dann denken wir an Ziele – als wäre das Leben eine To-Do-Liste. Wir starren auf das Ende, den vermeintlichen Erfolg, und vergessen, dass es die Schritte dahin sind, die das Leben ausmachen. Das Ziel wird zum goldenen Kalb, und alles dazwischen? Nur eine lästige Pflicht.

Wir denken, das Leben sei eine Sache, die man „erledigen“ muss, und in diesem Diktat geht jede Freude an der Dynamik verloren. Erfolg, Status, Absicherung – alles hohle Begriffe, die von Menschen erdacht wurden, die ihre eigene Unzufriedenheit in goldenen Fesseln tragen. Wir tragen diese Ketten selbst – und binden sie auch unseren Kindern um.

Die gleichen Regeln, die uns in Excel-Tabellen gefangen halten, übertragen wir auf die nächste Generation. Eltern, die wie kleine Manager ihre Kinder durchstrukturiert und optimiert erziehen, als wären sie auf dem Weg zum nächsten Vorstellungsgespräch – inklusive PowerPoint über frühkindliche Resilienz.

„Tim hat mit vier sein erstes Mindset-Coaching gemacht“, sagt die eine Mutter stolz. „Oh“, sagt die andere, „Meike ist da leider spät dran – sie hatte da noch ihre Achtsamkeitsblockade.“ Die Kinder werden von klein auf zu Leistungsträgern geformt, deren Erfolg nicht mehr darin besteht, zu spielen oder zu wachsen, sondern darin, möglichst „effizient“ zu funktionieren. Wie war das nochmal mit: „Entdecke das Leben?“

Wir denken in ‚Brauchen‘, nie in ‚Wertschätzen‘. Immer mehr. Ein ewiger Mangel an allem, was nicht dem Ideal entspricht. Nie ist es genug. Nie sind die Kinder gut genug. Nie sind wir selbst gut genug. Der Maßstab? Irgendwo versteckt im Luftschloss der Perfektion.

Und so vermitteln wir unseren Kindern nichts anderes als dieses verzweifelte Gefühl, dass immer etwas fehlt – dass das, was da ist, nie ausreicht. Wir führen sie direkt in den gleichen Kreislauf aus unerfülltem Verlangen und falschen Zielen. Statt ihnen zu zeigen, wie man schätzt, was wirklich zählt, ziehen wir sie groß wie Menschen, die ständig auf der Jagd nach dem nächsten, besseren „Irgendwas“ sind.

In Wahrheit haben wir keine Ahnung, was wir eigentlich tun. Wir erziehen nicht, wir kompensieren. Wir formen keine Menschen, wir basteln an Projektionen von uns selbst herum, wie kleine Modellflieger, die nie fliegen sollen, weil sie zu kostbar sind. Wir sagen ihnen, was sie tun sollen, weil uns nie jemand gefragt hat, was wir eigentlich wollen. Aber wie könnte es anders sein? Solange wir selbst immer von oben herab betrachtet werden, glauben wir, dass das der einzige Weg ist, wie man in dieser Welt funktioniert – nach unten treten, nach oben buckeln.

Willst du das ändern? Dann dreh die Pyramide um. Mach das Denken von unten nach oben.

Und jetzt stell dir mal vor, die Welt würde tatsächlich von unten nach oben gedacht. Die Entscheidungen, die Regeln, die Strukturen würden von denjenigen gestaltet, die tatsächlich wissen, was es heißt, die Basis dieser wunderschönen, wackligen Pyramide zu sein. Eine Pyramide, die instabil und chaotisch wäre, ja – aber zumindest ehrlich. Keine Hochglanzphilosophie mehr von oben, keine Anzugträger, die mit zittrigen Händen ihre teuren Kaffeetassen halten und über „Effizienz“ schwafeln, während sie den Druck auf diejenigen erhöhen, die bereits zwei Jobs jonglieren, um die Miete zu bezahlen.

Die da oben müssten mal fünf Minuten ein Leben führen, das nicht von Privilegien gepolstert ist. Ein Leben, bei dem der „Sparefroh“ kein niedlicher Fuchs auf einem Sparkassenkonto ist, sondern dein tägliches Überleben. Wo es nicht darum geht, wie man die Rendite maximiert, sondern darum, den Moment zu überleben, in dem du deine Kontoauszüge öffnest und dir das Herz in die Hose rutscht, weil du nicht weißt, ob der Monat kurz genug für dein Gehalt ist. Sie wüssten nicht mal, wo sie anfangen sollten. Für sie ist das größte Problem, ob sie ein Business-Class-Upgrade bekommen. Für dich ist es, ob die Heizung anspringt – oder ob du lieber den Kühlschrank abstellst, um die Stromrechnung zu überleben.

Denn solange die, die „oben“ sitzen, glauben, sie könnten das Leben „unten“ lenken, wird es nie etwas anderes geben als eine Karikatur von Fürsorge, eine Parodie von Gerechtigkeit. Eine Welt aus Zuckerwatte, die im Regen der Realität zerfließt.

Aber am Ende? Am Ende bleibt uns nur eine Frage: Willst du wirklich die Pyramide umdrehen? Das Chaos riskieren? Die ehrliche Welt, in der niemand mehr weiß, wohin mit all der „Effizienz“, all den Excel-Tabellen und Karriereplänen? Eine Welt, in der die da oben für einen Moment spüren müssten, wie es sich anfühlt, unten zu sein – und die da unten endlich die Regeln machen?

Oder ist das alles nur Wunschdenken? Am Ende sind wir doch alle zu sehr verstrickt in unser eigenes kleines Spiel – in unsere Pläne, unsere To-Do-Listen, unsere Versuche, nicht aufzufallen, nicht abzuweichen. Und vielleicht – ganz vielleicht – ist das der wahre Grund, warum nichts von unten nach oben gedacht wird: Weil wir uns längst daran gewöhnt haben, im Kreis zu laufen. Wir haben es uns im Käfig so hübsch dekoriert.

Wir haben gelernt, die goldenen Gitterstäbe zu lieben.

Immerhin, solange sich nichts ändert, wissen wir genau, was uns erwartet.